OPINI

Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jambi secara resmi membuka 128 rumah Restorative Justice (RJ). Rumah RJ ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai perkara yang mampu diselesaikan di luar pengadilan. Peresmian Rumah RJ ini dilakukan secara serentak di 10 kejaksaan negeri dan dua cabangnya ada di Jambi pada Kamis, 19 Oktober 2023. Diharapkan rumah RJ ini dapat membawa semangat baru dalam penegakan hukum terutama untuk kasus yang memenuhi syarat untuk diselesaikan secara Restorative Justice.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu jenis Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence). Kekerasan berbasis gender sendiri adalah kekerasan yang terjadi akibat adanya ketimpangan gender sehingga ada anggapan-anggapan yang mendorong seseorang bahwa kekerasan itu pantas dilakukan kepada orang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengertian dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh KemenPPA pada Oktober 2022 ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan data yang tercatat dari KemenPPA, sepanjang 2023 (terakhir dikutip 14 September 2023), total keseluruhan jumlah kasus KDRT di Indonesia adalah 11.324 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah kasus KDRT di Indonesia dari tahun sebelumnya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan di siding pengadilan dijatuhi sanksi pidana dimaksud. Walaupun telah dengan tegas ditentukan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan kepada pelaku KDRT. Namun dalam praktiknya, kasus KDRT juga banyak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorative.

Di dalam sistem hukum pidana kita dalam hal penyelesaian tindak pidana lebih mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restorative sendiri adalah sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mediasi mempertemukan korban dan pelaku beserta pihak keluarga dengan berfokus pada pengembalian ke keadaan semula baik pelaku maupun korban.

Dalam praktik di lapangan, penerapan keadilan restorative justru mengabaikan pemulihan korban, membuat korban mengalami ketidakadilan dan terus mengalami trauma atas kekerasan yang dialami. Pemulihan korban sama sekali tidak tersentuh. Sebaliknya, penerapan keadilan restorative menempatkan posisi pelaku kekerasan dan komunitas lebih tinggi daripada korban. Bahkan, pendekatan hukum tersebut membuat semakin terbuka celah impunitas pelaku dan keberulangan tindakan kekerasan pada korban. Mekanisme yang seharusnya memastikan korban mendapatkan hak-haknya untuk pulih dari kekerasan yang dialami, justru bergeser menjadi cara untuk menghentikan perkara.

Keadilan restorative merupakan suatu alternative atau acara lain dari peradilan kriminal dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. Keadilan restorative menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, keadilan restorative merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan memberdayakan nya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Di dalam keadilan restorative, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah Alternative Dispute Resolution yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. Konsep keadilan restorative tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah berlalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.

KDRT merupakan salah satu perkara pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 sehingga dapat juga ditangani melalui konsep keadilan restorative dengan cara mediasi penal. Dalam pembahasan lebih ditekankan pada penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme perdamaian. Berkaitan dengan bentuk-bentuk KDRT telah ditentukan dalam Pasal 5 UU NO.23 Tahun 2004 yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran orang dalam rumah tangga.

Dari beberapa bentuk KDRT ada yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan. Menurut Sudarto, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Adapun bentuk-bentuk KDRT dengan kategori tindak pidana aduan telah ditentukan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2004, yaitu meliputi;

1. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

- Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

-

Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya.

Secara teoritis terhadap perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani dengan mediasi penal, namun aparat penegak hukum pidana lebih suka menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai rujukan dalam penangananya. Artinya, pelaku KDRT selalu dikenakan sanksi berupa pidana yang dicantumkan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, menurut penulis sangat perlu dibentuk aturan yang mengatur aparat penegak hukum untuk mendahulukan upaya mediasi penal dalam menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai pidana aduan dan tindak pidana ringan serta membentuk lembaga pengawas untuk mengawasi pemenuhan hak bagi korban setelah putusan perkara serta mencegah terjadinya keberulangan tindak pidana.

*Penulis merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

OPINI

Jakarta “Tenggelam” Lagi: Mengapa Banjir Subuh Terus Berulang?

JAKARTA – Bagi warga Jakarta, suara hujan di dini hari dalam sepekan terakhir bukan lagi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan lumpuhnya aktivitas kota. Fenomena hujan yang konsisten turun pada waktu subuh hingga pagi hari ini memang bukan kebetulan. Merujuk pada analisis BMKG, dinamika atmosfer yang sangat aktif di wilayah barat Indonesia memicu penumpukan uap air yang tumpah tepat saat warga memulai kesibukan.

Memasuki Jumat siang (23/1/2026), situasi ini mencapai titik kritis. Data terbaru dari pusat informasi kebencanaan menunjukkan eskalasi genangan yang sangat cepat; dari yang semula hanya beberapa titik, kini meluas hingga merendam 143 RT dan memutus akses di 16 ruas jalan protokol utama. Dampaknya signifikan, urat nadi trDocansportasi ibu kota lumpuh akibat banyak kendaraan terjebak di jalur utama yang tidak lagi bisa ditembus.

Kondisi paling mengkhawatirkan terpantau di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Melansir keterangan resmi BPBD DKI Jakarta, ketinggian air di wilayah tersebut telah menyentuh 150 sentimeter. Operasi evakuasi besar-besaran pun terus dilakukan petugas gabungan menggunakan perahu karet untuk menyelamatkan warga yang terisolasi di dalam rumah. Hingga saat ini, laporan lapangan mencatat sedikitnya 387 jiwa telah mengungsi ke posko darurat karena hunian mereka tidak lagi layak ditinggali.

Pertanyaan besarnya adalah: sampai kapan kondisi ini akan bertahan? Proyeksi cuaca memperingatkan bahwa puncak musim hujan diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir Februari atau awal Maret 2026. Artinya, ancaman banjir masih akan menjadi risiko harian warga setidaknya untuk sebulan ke depan.

Krisis ini kembali menegaskan bahwa banjir Jakarta bukan sekadar masalah air kiriman, melainkan belum optimalnya sistem drainase kota dalam menampung curah hujan lokal yang ekstrem. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembenahan infrastruktur kita masih berkejaran dengan intensitas perubahan iklim dan penurunan muka tanah yang kian nyata.

Sudah saatnya kebijakan publik tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek seperti pengerahan pompa atau evakuasi darurat. Diperlukan keberanian untuk mengevaluasi total tata ruang dan mempercepat integrasi sistem kendali air secara menyeluruh. Selama hujan masih dianggap sebagai “kejutan” tahunan, banjir akan terus menjadi identitas pahit yang melekat pada wajah ibu kota.

Puteri Nazwa Layla, Mass Communication Student, Binus University.

OPINI

Hidup Terasa Mulia Dimulai dari Hormati Guru

GURUKU pahlawanku, guruku orangtua keduaku. Kata itu pengingat peristiwa yang pernah aku alami tahun 1990 sampai 2000an, ketika dunia pendidikan masih tegak lurus dengan adab dan etika. Hubungan guru, siswa, dan orang tua masih dijiwai oleh rasa hormat. Jauh berbeda dari sekarang.

Suatu siang, aku pulang sekolah dengan wajah kusam. Saat mau masuk rumah, bertemu Papa sedang menjahit di mesin jahit.

“Pa, aku dipukul guru. Pa, rambut aku dipotong guru,” aku sambil menangis.

Sejenak Papa berhenti, matanya sedikit melotot seolah mencari jawaban. Tanpa menunjukkan kemarahan, hanya bertanya tanpa tahu kesalahanku, “Pakai apa dia pukul?”

“Pakai mistar, Pa,” jawabku. Papa kemudian berdiri.

Aku pikir Papa pasti membela diriku dan besok akan datang ke sekolah. Tanpa banyak bicara, Papa langsung mengambil mistar di dekatnya, membuat hatiku bertanya.

Bukan membela aku sebagai anak dari darah dagingnya, justru memukul lebih keras dari guruku. Lalu mengambil gunting membotaki rambut. Aku menyesal sudah memberitahunya. Ternyata jauh lebih menyakitkan.

Peristiwa itu terpatri dalam ingatan hingga sekarang. Setelah puluhan tahun berlalu dan aku telah memiliki keluarga sendiri. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai kenangan indah

Seorang guru tak akan mau mengambil tindakan seperti memukul atau memotong rambut muridnya jika bukan karena murid tersebut telah melanggar aturan dengan sengaja dan mengabaikan peringatan.

Istilah guru sebagai orang tua kedua bukan sekadar omong kosong. Mereka tak hanya memberi ilmu pengetahuan dari buku pelajaran, tapi juga membentuk adab, etika, dan kedisiplinan, menjadi pondasi bagi masa depan.

Lihatlah sekeliling kita yang sekarang menjadi pegawai sukses di berbagai perusahaan, tentara menjaga keutuhan negara, anggota polisi yang melindungi keamanan masyarakat, dokter serta insinyur.

Semua itu karena siapa? kalau bukan karena otak dan hati diasah dengan penuh kesabaran oleh para bapak dan ibu guru yang tak pernah mengenal lelah.

Bapak dan ibu kita di rumah memang mencintai sepenuh hati. Tapi mereka tak akan mungkin mampu mengajarkan semua dibutuhkan untuk menghadapi dunia luar, mulai dari kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, hingga nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati terhadap sesama.

Asal tahu saja, menjadi guru tak segampang dibayangkan. Mereka datang ke sekolah sejak jam 7 pagi bahkan lebih awal, hanya untuk mempersiapkan materi pembelajaran. Terkadang harus mengoreksi tugas dan ujian, pulang pun malam.

Waktu berharga dihabiskan bukan untuk anak di rumah. Melainkan untuk anak-anak orang yang baru dikenal.

Harapan mereka sama persis dengan harapan bapak dan ibu di rumah, agar tumbuh menjadi orang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan negara.

Ketika menjadi orang dihormati, gubernur sekalipun, dia tak akan pernah meminta sedikit pun imbalan. Dia juga tak akan pernah mengingatkan tentang apa yang telah diajarkan.

Namun, perbedaan zaman sekarang terasa jauh berbeda. Aku tak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi aku sebut saja sebagai “untul-untul” atau sakit kepala.

Begitu bodoh jika orangtua melihat anaknya mendapat hukuman maupun teguran dari guru, otak mereka langsung bereaksi kotor tanpa mengetahui kesalahan sebenarnya.

Ada lagi, menjadikan guru sebagai musuh dengan melaporkan ke aparat penegak hukum. Lebih parah, ada murid keroyok gurunya.

“Kalau kau benar-benar mampu mengajarkan semua hal yang dibutuhkan anakmu sendiri, mulai dari matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, hingga kedisiplinan dan nilai-nilai hidup, sebaiknya kau ajarkan saja anakmu di rumah.”

Jasa guru tak bisa digantikan. Coba bayangkan ketika guru hanya fokus pada mata pelajaran saja, tanpa ada sentuhan kasih sayang. Pasti ilmu diberikan terasa hampa.

Untuk seluruh guru yang membaca tulisan ini, tetap kobarkan tugas muliamu. Jangan lelah untuk mencetak generasi penerus bangsa. Hanya Allah SWT, Tuhan Maha Esa, yang mampu membalas semua kebaikan dan pengorbanan kalian. Hai para murid-murid, cintailah gurumu!

*warga Provinsi Jambi

OPINI

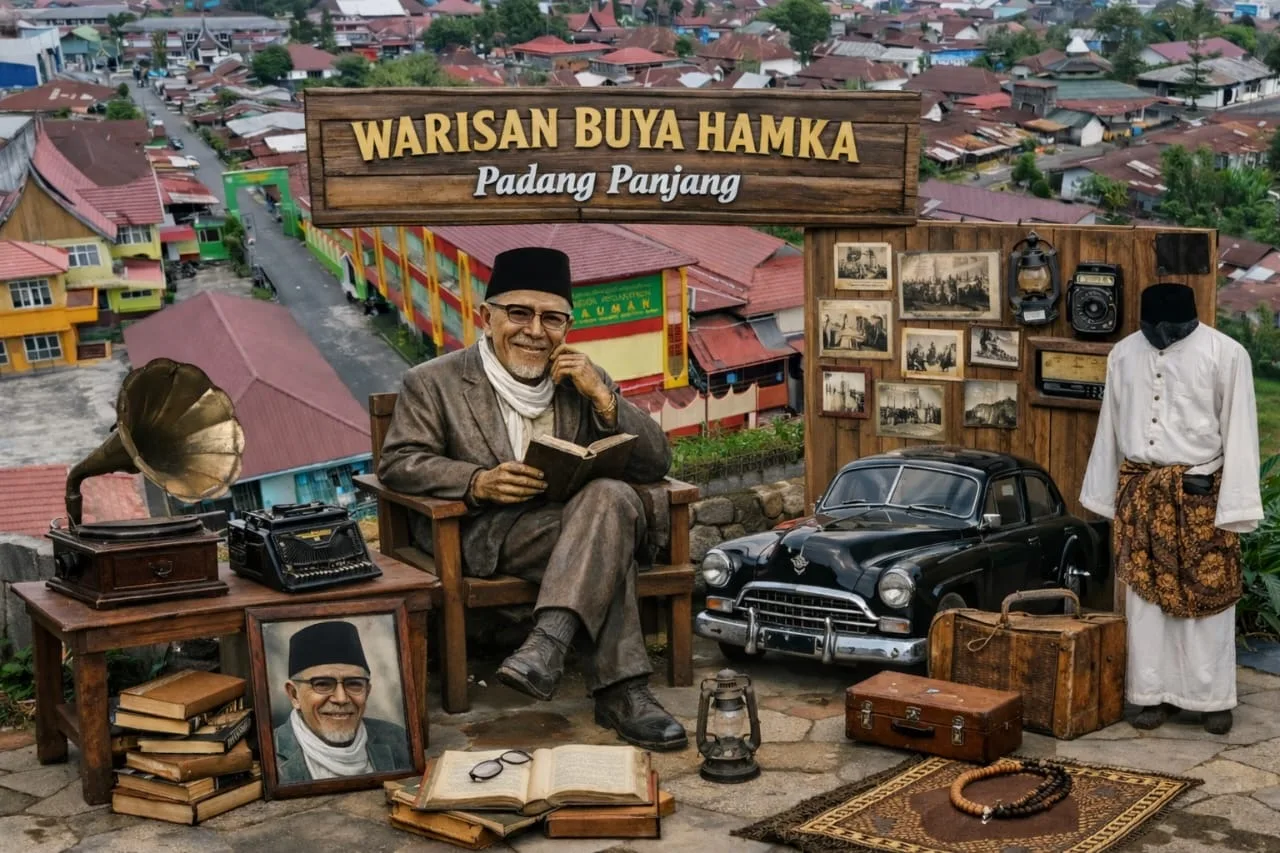

Warisan Buya Hamka di Padang Panjang: Ketika Seorang Penulis Besar Menjadi “Arsitek Jiwa” Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang

DI BALIK gegap gempita modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, tersembunyi sebuah permata warisan intelektual yang terpatri dalam dinding-dinding sederhana di Kota Serambi Mekkah, Padang Panjang. Di sinilah, Buya Hamka—seorang sastrawan, ulama, dan pemikir besar—tidak hanya meninggalkan jejak berupa karya tulis, melainkan juga menyelami peran fundamental sebagai mudir (direktur) pertama sekaligus “arsitek jiwa” bagi para santri di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang.

Padang Panjang di awal abad ke-20 adalah kota pendidikan yang dinamis, tempat pergumulan ide-ide keislaman modern dan tradisi Minangkabau berpadu. Pada tahun 1927, benih pendidikan modern itu ditanam dengan berdirinya Tabligh School di pusat kota Padang Panjang—sebuah sekolah yang menjadi cikal bakal pesantren. Sekolah ini didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Padang Panjang sebagai respons terhadap kebutuhan kaderisasi dan dakwah yang sistematis.

Keberadaan sekolah ini memiliki latar geografis yang unik dan historis: ia berdiri di atas lahan yang merupakan lokasi Hotel Merapi di Padang Panjang, sebuah properti yang pada masa itu dimiliki oleh Johanes Paulus Stephanus Rox, seorang tokoh masyarakat. Fakta ini mengungkap dinamika sosial menarik di Padang Panjang masa kolonial, di mana terdapat interaksi dan kemungkinan bentuk dukungan lintas komunitas terhadap pendidikan Islam. Tabligh School inilah yang menjadi embrio dan fondasi fisik awal bagi berdirinya Pesantren Kauman Muhammadiyah.

Kembalinya Hamka ke kota ini pada 1950-an bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah panggilan untuk membentuk institusi yang sudah berdiri puluhan tahun itu. Saat itu, Tabligh School telah melalui perjalanan panjang sejak didirikan pada 1927. Atas kepercayaan dan kebutuhan untuk mentransformasi serta memperkuat visi lembaga, Hamka kembali menjadi pengajar di lembaga ini. Peran ini menempatkannya bukan hanya sebagai figur pengajar, tetapi sebagai pengarah utama visi, kurikulum, dan karakter lembaga yang telah memiliki sejarah nyaris tiga dekade. Dari tangan dinginnyalah, warisan Tabligh School yang telah ada disempurnakan dan diperkaya dengan nilai-nilai yang lebih dalam, sehingga lembaga ini semakin kokoh sebagai pusat pendidikan yang integratif.

Sebagai pemimpin pertama dan “arsitek jiwa,” Hamka mengajarkan bahwa pendidikan agama bukanlah sekadar menghafal teks, melainkan proses memahami diri, masyarakat, dan Tuhan dengan pikiran yang jernih dan hati yang sensitif.

1. Sastra sebagai Jendela Hikmah: Sebagai mudir, Hamka mengintegrasikan kecintaannya pada sastra ke dalam atmosfer pesantren. Ia kerap membawakan kisah-kisah sastra—dari karya sendiri seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijck hingga hikayat klasik—sebagai cermin untuk merefleksikan nilai akhlak, cinta, dan keadilan. Para santri diajak berdialog dengan kompleksitas kehidupan manusia, jauh dari doktrin yang kaku.

2. Tafsir Al-Azhar di Ranah Minang: Pemikiran tafsirnya yang monumental, *Tafsir Al-Azhar*, juga lahir dan diujikan dalam interaksinya dengan dunia pesantren. Gaya penafsirannya yang kontekstual, merangkum sastra, sejarah, dan filsafat, tercermin dalam cara ia membentuk kurikulum dan membuka nalar kritis santri terhadap Al-Qur’an.

3. Keteladanan Kepemimpinan yang Membumi: Sebagai seorang mudir, Hamka hidup sederhana di tengah santri. Ia tidak memimpin dari balik meja, tetapi mengobrol di serambi, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan nasihat yang menyentuh langsung persoalan jiwa. Ia menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin pendidikan terletak pada kedekatannya dan keteladanannya langsung di tengah murid-muridnya.

Pengaruh Hamka sebagai mudir pertama di Pesantren Kauman Muhammadiyah tidak berhenti pada masa hidupnya. Jejak kepemimpinannya, yang dibangun di atas fondasi sejarah lembaga sejak 1927 di lahan yang bersejarah itu, terus mengalir dalam:

- Semangat Literasi yang Kuat: Pesantren ini melahirkan santri-santri yang mencintai buku dan menulis, mengikuti tradisi sang guru besar dan mudir pertamanya.

- Pemikiran Islam yang Terbuka dan Moderat: Corak Islam yang diajarkan Hamka—yang menolak ekstremisme, menghargai budaya lokal, dan aktif dalam pembangunan bangsa—tetap menjadi fondasi pendidikan di pesantren ini, berakar dari visi yang ia tetapkan sejak awal.

- Spirit Inklusivitas dan Dialog: Lokasi awal sekolah di lahan milik non-Muslim mencerminkan semangat hubungan sosial yang baik, dan Hamka sebagai mudir mengembangkan ini menjadi pendidikan Islam yang percaya diri, terbuka, dan mampu berdialog dengan realitas sosial yang majemuk.

Di era dimana pendidikan yang sering terjebak pada orientasi material dan sertifikasi, warisan Hamka di Padang Panjang mengingatkan kita akan esensi pendidikan sebagai proses memanusiakan. Perannya sebagai mudir pertama dan “arsitek jiwa” menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan sejati adalah yang membangun pondasi institusi sekaligus bangunan karakter, akal, dan hati yang kokoh.

Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, dengan sejarah panjangnya yang bermula dari Tabligh School pada 1927 di atas lahan Hotel Merapi, dan kemudian dipimpin serta dibentuk oleh seorang Hamka, bukan hanya bagian dari memori masa lalu. Ia adalah monumen hidup yang membuktikan bahwa karya terbesar seorang penulis, ulama, dan pemimpin adalah lembaga dan manusia-manusia yang dibentuknya: generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu merawat warisan pemikiran dengan jiwa yang merdeka.

Sebagaimana Hamka pernah menulis, “Hidup ini bukan untuk mencari hidup, tapi untuk memberi arti hidup” Di Padang Panjang, sebagai mudir pertama yang meneruskan estafet lembaga sejak 1927 dari sebuah lahan yang menyimpan cerita inklusivitas, ia telah memberi arti dan bentuk yang lebih dalam—meletakkan batu pertama sebuah transformasi spiritual-intelektual dan menyentuh setiap jiwa yang diasuhnya, yang hingga hari ini terus menyala dalam cahaya ilmu dan kearifan.

*Tim Humas Pesantren Kauman Padang Panjang