OPINI

Membungkam Jubir HTI, Hizbut Tahrir di Pengadilan

Kesaksian dan Catatan HM Guntur Romli di Sidang Pengadilan Pembubaran HTI, Hizbut Tahrir yang Ingin Tegakkan Negara Khilafah

Kamis, 8 Maret 2018 adalah hari bersejarah bagi saya, karena saya berhasil membungkam Juru Bicara (Jubir) Hizbut Tahrir (HTI), Sdr Ismail Yusanto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur terkait gugatan HTI terhadap keputusan Pemerintah yang membubarkan HTI.

Saya dihadirkan sebagai “saksi fakta”, dan saya sebut kesaksian saya sebagai palu godam bagi Hizbut Tahrir sebuah partai politik internasional yang tujuannya ingin mendirikan Negara Khilafah, menghapus NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, Hizbut Tahrir, partai politik yang mengkafirkan semua negara di dunia ini, meski penduduknya mayoritas muslim atau meskipun negara itu sudah mengklaim mempraktikkan hukum Islam. Tapi bagi Hizbut Tahrir tidak ada satu negara Islam pun di dunia saat ini, semuanya masuk negara kafir (biladul kufr).

Kesaksian saya yang menohok mereka, yang menelanjangi mereka dari buku-buku utama mereka yang disebut “al-kutub al-mutabannniyah” (buku-buku yang yang diadopsi) sebagai sumber utama doktrin Negara Khilafah ala Hizbut Tahrir.

Kesaksian saya menjadi hadiah yang buruk bagi Partai Politik Internasional, Hizbut Tahrir yang akan merayakan ulang tahunnya tanggal 14 Maret ini. Hizbut Tahrir berdiri 14 Maret 1953, tapi tepat 6 hari sebelum Ultah Hizbut Tahrir, saya sudah memberikan kado yang membuat mereka marah dan panik sehingga setelah kesaksian saya mereka menyebarkan sebuah tulisan yang menuduh saya berbohong. Andai saya benar berbohong maka, Majelis Hakim pasti akan mengatakan hal itu, tapi karena saya berhasil membungkam Jubir Hizbut Tahrir di Pengadilan, mereka tak kuasa membela diri dari kesaksian saya di Pengadilan, maka mereka pun menyebarkan fitnah terhadap diri saya setelah Persidangan.

Mengapa Hizbut Tahrir (HTI) marah dan menyebarkan fitnah? Karena saya berhasil membungkam Jubirnya di Persidangan.

Berikut catatan saya:

Saya dihadirkan di Pengadilan ini sebagai “saksi fakta” karena saat awal-awal saya studi di Al-Azhar Cairo Mesir, tahun 1998-1999 saya pernah ikut halaqoh/liqo’/pertemuan Hizbut Tahrir yang diselenggarakan di rumah kontrakan orang Indonesia di Cairo, inisialnya A selama 5 bulan. Saya bersama kawan yang satu almamater Pesantren dengan saya inisialnya N. Saat itu kami diajak oleh “mentor” A mengkaji buku karya Taqiyudin An-Nabhani yang pertama “Nidzamul Islam”.

Mentor “A” seperti halnya saya baru juga sampai di Mesir, saya masuk Fakultas Ushuludin, Al Azhar, sedangkan “A” tidak bisa masuk kuliah karena tidak bisa bahasa Arab dia terdaftar di Ma’had untuk Kursus Bahasa Arab.

Saat kajian buku Hizbut Tahrir, “A” menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, sementara saya bersama kawan saya, langsung membaca dari buku aslinya yang berbahasa Arab.

Selain buku “Nidzamul Islam” karya utama Pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyudin, yang di dalamnya sudah dimuat UUD Negara Khilafah versi Hizbut Tahrir yang berisi 191 Pasal, kami juga membaca buku-buku “mutabanni” Hizbut Tahrir seperti Nidzamul Hukmi fil Islam (Syarah/Penjelasan atas buku Nidzamul Islam, oleh Abd Qadim Zallum, Amir Hizbut Tahrir kedua pengganti Taqiyudin), buku-buku Hizbut Tahrir yang lain juga: As-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Mafahim Siyasiyah dll Buku-buku yang mudah dibaca karena tipis-tipis sekali (Nidzamul Islam, karya utama Taqiyudin hanya 142 halaman! Tapi ada Penulis yang memfitnah saya, dia membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk memahaminya! Saya yakin dia baca buku ini dia tidak bisa bahasa Arab dan sambil kursus bahasa Arab makanya butuh waktu 1,5 tahun atau dia sampai sekarang tidak paham juga makanya masih ikut HTI, seperti halnya tokoh-tokoh HTI yang rata-rata tidak bisa bahasa Arab dan lemah bahasa Arabnya, misalnya Jubirnya: Ismail Yusanto).

Selain pernah mengikuti Liqo Hizbut Tahrir, membaca buku-buku mereka, saya juga mengikuti Hizbut Tahrir di milis-milis, website mereka, pernah bertemu beberapa kali dengan tokoh-tokoh mereka dalam diskusi di beberapa kota di Indonesia, di televisi, mengamati media online dan media sosial mereka.

Penasihat Hukum dari Pemerintah, Ahmad Budi Yoga yang saya tahu juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor, bertanya kepada saya, “Mengapa hanya 5 bulan ikut Hizbut Tahrir?”

Saya jawab, “Karena saya ikut Opaba (Orientasi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang diadakan oleh NU Mesir, saat itu masih bernama Keluarga Mahasiswa Nadlatul Ulama (KMNU) Mesir di paroh pertama tahun 1999, meskipun saya lahir dari keluarga NU, ayah saya punya pesantren NU di Situbondo, tapi inilah pengaderan NU yang pernah saya ikuti. Dari pengaderan itu saya pun sadar bahwa ide Negara Khilafah Hizbut Tahrir bertentangan dengan sikap kebangsaan dan kenegaraan yang diputuskan oleh para alim-ulama dan Muktamar NU. Bahwa NU setiap pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, tidak pernah terlibat dalam pemberontakan, karena ulama-ulama NU ikut mendirikan Negara ini, ‘Indonesia adalah warisan ulama NU’. Dalam konteks saat itu juga saya juga seorang “pengembara intelektual” yang membaca semua buku-buku kelompok Islam, dari Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin (dengan tokohnya Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradlawi), reformis modernis (Muhammad Abduh), karya-karya Hasan Hanafi, Abid Al-Jabari, Ahmad Khalafullah, Bint Syathi’, Qasim Amin, Thaha Husain dll.

(Tapi yang pasti saya mulai tidak tertarik ide Khilafah Hizbut Tahrir karena isinya hanya dogma, bukan diskusi, isinya propaganda bukan kajian kritis, untuk semua persoalan yang dibahas, jawabannya cuma satu: Khilafah. Apa pun masalahnya, jawabannya Khilafah. Saya masih ingat buletin-buletin HTI era SBY yang membahas kenaikan listrik dan BBM, proyek yang mangkrak dan investasi asing, semua solusinya: Khilafah.

Dalam pertemuan Hizbut Tahrir tidak boleh membaca kitab-kitab lain, semuanya harus membaca buku-buku mutabanni/adopsi/standar yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, jadi yang ikut Hizbut Tahrir tidak akan dapat perbandingan, padahal di NU Mesir saat itu sedang maraknya pembahasan kebangkitan pemikiran Islam dan Arab di Timur Tengah)

Kembali ke pengadilan:

Kemudian saya ditanya, “Menurut anda apa itu Hizbut Tahrir?”

Saya jawab ta’rif (definisi/tentang) Hizbut Tahrir yang mereka tulis sendiri di buku “Ta’rif” yang masuk dalam list buku-buku utama mereka, saya kutipkan teks aslinya dalam bahasa Arab (karena bahasa resmi dan buku asli Hizbut Tahrir adalah Arab), kutipan Arab ini saya hafal dan saya lafalkan di Pengadilan di depan Majelis Hakim:

Hizbut Tahrir, hizbun siyasiun mabda’uhu al-islam, as-siyasah amaluhu wal islamu mabda’uhu, wa huwa ya’malu baynal ummah wa ma’aha li tattakhidal islam qadliyatan laha, wa liyuquduha li i’adatil khilafah wal hukmi bima anzallahu ilal wujud.

Hizbut Tahrir takattulun siyasiyun, wa laysa takattulan ruhiyan, wa laya takattulan ilmiyah, wa laysa takattulan ta’limiyah wa laysa takattulan khairiyah….

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang ideologinya adalah Islam. Politik aktivitasnya, Islam ideologinya, dan ia beraktivitas di antara umat dan bersamanya untuk menjadikan Islam sebagai topik utama, serta memimpin umat untuk mengembalikan Khilafah dan hukum yang diturunkan oleh Allah.

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik, bukan organisasi spiritual (seperti tarekat), bukan organisasi ilmiah/akademik (seperti lembaga riset), bukan organisasi pengajaran (seperti madrasah, universitas, sekolah), bukan organisasi sosial kemasyarakatan (yang melayani sosial, ekonomi, pendidikan dan kemaslahatan masyarakat).

Ini halaman 4 dari buku Ta’rif (Definisi Hizbut Tahriri) yang dikeluarkan resmi oleh Hizbut Tahrir internasional, 29 Naisan (April) 2010.

Hizbut Tahrir juga mempolitisir ayat 104 Surat Ali Imron yang bunyinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

yang maknanya dimutlakkan pendirian partai politik (hizbun siyasiyun) yakni: Hizbut Tahrir.

Ini halaman 7 dari buku Ta’rif Hizbut Tahrir.

Padahal selama saya membaca buku-buku tafsir, baik yang klasik hingga kontemporer tidak ada penafsir yang memaknai ayat 104 Ali Imron untuk mendirikan partai politik!

Ayat ini malah menginspirasi komunitas muslim untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran melalu pendirian lembaga-lembaga sosial dan pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, santunan, ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain.

Tapi, Hizbut Tahrir dalam buku Ta’rif halaman 13 malah meremehkan organisasi layanan masyarakat dengan mengatakan:

“mereka memandang untuk mengembalikan Islam dengan membangun masjid-masjid, menerbitkan karya-karya, mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dengan pendidikan akhlaq, mereformasi individu…”

(Dari apa yang ditulis oleh Hizbut Tahrir jelas-jelas sekali Hizbut Tahrir BUKAN ORMAS tapi PARTAI POLITIK, bukan ormas yang melayani kemaslahatan masyarakat, karena Hizbut Tahrir nyinyir pada ormas-ormas yang melayani masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah dll karena aktivitas Hizbut Tahrir adalah POLITIK. Oleh karena itu:

Hizbut Tahrir (HTI) di Indonesia, TIDAK PERNAH MEMBANGUN MASJID, MADRASAH, PESANTREN, UNIVERSITAS, RUMAH SAKIT, LAYANAN SOSIAL, dll, karena bagi Hizbut Tahrir, HTI ini TIDAK PENTING!)

Saya juga ditanya “Bagaimana dengan Hizbut Tahrir di Mesir?”

Saya jawab “Saya tidak tahu, tidak pernah bertemu dengan orang Mesir yang anggota Hizbut Tahrir, karena saya tahu Hizbut Tahrir dilarang di Mesir, kalau saya ketahuan ikut Hizbut Tahrir saya bisa ditangkap Amn Daulah/State Security dan ditarhil/dideportasi”, dan saya lihat di Mesir Hizbut Tahrir juga tidak laku, tidak seperti di Indonesia yang saya lihat, di Mesir yang banyak adalah Ikhwan Muslimin, tapi waktu itu mereka masih Ormas, yang punya lembaga sosial kemasyarakatan, santunan dan lain-lain”.

Saya juga ditanya “Apa selama ikut pengajian Hizbut Tahrir ada pengajian Al-Quran atau Hadits-hadits?”

Saya jawab “Tidak, karena yang dikaji hanyalah buku-buku “mutabanni” (buku adopsian) Hizbut Tahrir.”

Saya juga ditanya “Dalam pengamatan anda, adakah ormas-ormas yang menolak Hizbut Tahrir?”

Saya jawab “Ada, seperti Banser Ansor NU, Pemuda Pancasila dan Ormas-ormas yang lain.”

Hizbut Tahrir dan Pengkafiran

Hizbut Tahrir dalam buku Ta’rif, mengkafirkan semua negara saat ini yang ada di dunia, meskipun mayoritas penduduknya muslim. Bagi Hizbut Tahrir jenis negara cuma dua, Negara Islam (Darul Islam) dan Darul Kufr (Negara Kafir).

Di halaman 14, ditulis:

Negara yang kita hidup saat ini, meskipun mayoritas penduduknya muslim, tapi tetap disebut NEGARA KAFIR menurut istilah syariat, karena negara ini menjalankan HUKUM KAFIR.”

Istilah Negara Kafir (Darul Kufr) ini mendominasi di buku-buku Hizbut Tahrir.

Di halaman 95 buku Ta’rif, Hizbut Tahrir menegaskan:

“Dan di negeri muslim saat ini TIDAK ADA negeri atau negara yang menjalankan hukum Islam dalam pemerintahan dan urusan kehidupan lainnya, oleh karena itu disebut sebagai NEGARA KAFIR meskipun penduduknya terbanyak muslim”.

Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, Brunei, Arab Saudi, Emirat, Qatar, Kuwait, Oman, Tunisia, Maroko semuanya NEGARA KAFIR bagi Hizbut Tahrir. Sampai Makkah dan Madinah pun tetap masuk Negeri Kafir bagi Hizbut Tahrir, karena tidak ada satu pun negeri dan negara yang menjalankan hukum Islam menurut Hizbut Tahrir!

Membungkam Jubir Hizbut Tahrir, HTI

Setelah mengutip dari buku-buku Hizbut Tahrir, saya mau ceritakan bagaimana saya membungkam Jubir HTI.

Jubir HTI bertanya kepada saya “Kata anda, dalam pertemuan di Hizbut Tahrir tidak dibahas Al-Quran?”

Kemudian Jubir HTI tergopoh-gopoh mencari buku Nidzamul Islam yang ternyata terjemahan bahasa Indonesia ke Majelis Hakim ingin menunjukkan permulaan pembahasan buku itu dari ayat 11 Surat Ar-Ra’d (Guntur).

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dengan diri mereka sendiri.

Jubir HTI tampak gusar, sampai mengingatkan soal ancaman kesaksian palsu kepada saya.

Saya hanya tersenyum, Jubir HTI ini gagal paham, saya sampaikan klarifikasi ke Majelis Hakim.

“Yang saya maksud pengkajian Al-Quran adalah membaca al-Quran dengan tafsirnya, apa itu Tafsir Jalalayn, Tafsir Thabari, Ibn Katsir dll kalau Hadits ya mengkaji Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Turmudzi, Buluqhul Maram dll kaji kitab-kitab Fiqih, seperti di Pesantren, ini yang tidak ada di Hizbut Tahrir! Hizbut Tahrir hanya mengkaji buku-buku mereka sendiri.”

Jubir HTI pun bungkam!

Jubir HTI mau membela diri soal pembagian Negara Kafir dan Nrgara Muslim, dia mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf, dalam buku “As-Siyasah As-Syar’iyyah” (saya yakin itu buku terjemahannya, saya sudah khatam versi Arabnya saat di Mesir).

Kata Jubir HTI, “Ini Abd Wahab Khallaf menulis juga pembagian Negara Islam dan Negara Kafir”.

Saya tanggapi, “Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim boleh saya tanggapi?”

Hakim mengangguk.

“Syaikh Abd Wahhab Khallaf adalah ulama Mesir, saya membaca kitab-kitab beliau, dalam kitab “As-Siyasah As-Syar’iyyah” perbedaan Negara Kafir dan Negara Islam itu penjelasan teoritis dan akademis dalam perdebatan ilmu politik Islam, ushul fiqih dan syariat Islam, tapi Syaikh Abd Wahhab Khallaf sebagai orang Mesir sangat mencintai negaranya, Mesir, tidak pernah mengkafirkan negaranya, tidak seperti Hizbut Tahrir yang mengkafirkan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim saat ini.”

Jubir HTI bungkam. Tidak bisa melanjutkan debat.

Kemudian Jubir HTI ngeles, “Apakah Anda pernah mendengar orang HTI mengkafirkan muslim yang lain?”

Saya jawab “Yang dikafirkan oleh Hizbut Tahrir itu negara-negara, di mana jutaan dan milyaran muslim hidup, apa ini tidak lebih parah?”

Lagi-lagi Jubir HTI bungkam.

Jubir HTI: “Anda tadi bilang, selain Banser, ada Pemuda Pancasila yang menolak HTI, ada punya bukti? Saya ketemu Pak Yapto enggak ada masalah.”

Saya jawab “Saya punya bukti, yang saya baca di media online dan penolakan Pemuda Pancasila terhadap HTI.”

Karena dalam pengadilan saya tidak membawa capture berita-berita selain Banser, Ansor, dan Pemuda Pancasila yang menolak HTI, saya buktikan di sini:

Pemuda Pancasila Mendukung Pemerintah Membubarkan HTI

http://www.seputarbanten.com/2017/05/pemuda-pancasila-mendukung-pemerintah.html?m=1

MUI dan 21 Organisasi Tolak Ideologi HTI

Ormas-ormas itu di antaranya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malut, Muhammadiyah Kota Ternate, KBPP Polri, GP Ansor Kota Ternate, FKPPI, Pemuda Pancasila, KNPI, GMNI, HMI, KAMMI, IMM Ternate dan Ormas, OKP serta LSM lainnya.

https://m.jpnn.com/news/mui-dan-21-organisasi-tolak-ideologi-hti

Pemuda Pancasila Banten Tolah HTI

https://m.youtube.com/watch?v=NVuHmv_d478(video)

dan silakan cari sendiri jejak-jejak digital penolakan Pemuda Pancasila terhadap HTI.

Kemudian Jubir HTI tanya lagi “Apa saudara tahu Pengurus Pusat NU….”

Saya potong “Pengurus Besar, bukan Pusat, PBNU…”

Jubir HTI “Iya Pengurus Besar NU, KH Said Aqil, Bendara Umum, dalam pertemuan dengan saya mendukung HTI?”

Pertanyaan Jubir HTI ini diprotes oleh Penasihat Hukum dari LBH Ansor “Anda kalau berbicara harus berdasarkan bukti, jangan klaim sudah bertemu dengan KH Said Aqil Ketua Umum PBNU, mengklaim-klaim gitu.”

Jubir HTI bungkam.

Saya malah komentar “Tidak ada dukungan KH Said Aqil atau PBNU, atau NU kepada HTI, Kiai Said mendukung pembubaran HTI, karena NU setia pada Republik ini, PBNU itu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945!”.

Dan Jubir HTI pun tetap bungkam.

Demikian catatan dan kesaksian dari saya, semoga Allah Swt mencatatnya sebagai amal jariyah untuk pembelaan negeri ini yang kemerdekaannya dibela dengan perjuangan rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, para santri, alim-ulama yang mengorbankan sampai nyawa mereka untuk Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah sidang telinga saya berdengung Lagu Ya Lal Wathan yang dikarang oleh KH Wahab Chasbullah sebagai bentuk cinta negeri dan patriotisme yang bersumber dari iman Islami:

ياَ لَلْوَطَنْ ياَ لَلْوَطَن ياَ لَلْوَطَنْ

Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon

حُبُّ الْوَطَنْ مِنَ اْلإِيمَانْ

Hubbul Wathon minal Iman

وَلاَتَكُنْ مِنَ الْحِرْماَنْ

Wala Takun minal Hirman

اِنْهَضوُا أَهْلَ الْوَطَنْ

Inhadlu Ahlal Wathan

اِندُونيْسِياَ بِلاَدى

Indonesia Biladi

أَنْتَ عُنْواَنُ الْفَخَاماَ

Anta ‘Unwanul Fakhoma

كُلُّ مَنْ يَأْتِيْكَ يَوْماَ

Kullu May Ya’tika Yauma

طَامِحاً يَلْقَ حِماَمًا

Thomihay Yalqo Himama

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku

Cintamu dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu

Bangkitlah Hai Bangsaku

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku

Cintamu dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu

Bangkitlah Hai Bangsaku

Indonesia Negeriku

Engkau Panji Martabatku

Siapa Datang Mengancammu

Kan Binasa di bawah durimu

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq

*)Penulis dan Aktivis (gunromli.com)

OPINI

Jakarta “Tenggelam” Lagi: Mengapa Banjir Subuh Terus Berulang?

JAKARTA – Bagi warga Jakarta, suara hujan di dini hari dalam sepekan terakhir bukan lagi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan lumpuhnya aktivitas kota. Fenomena hujan yang konsisten turun pada waktu subuh hingga pagi hari ini memang bukan kebetulan. Merujuk pada analisis BMKG, dinamika atmosfer yang sangat aktif di wilayah barat Indonesia memicu penumpukan uap air yang tumpah tepat saat warga memulai kesibukan.

Memasuki Jumat siang (23/1/2026), situasi ini mencapai titik kritis. Data terbaru dari pusat informasi kebencanaan menunjukkan eskalasi genangan yang sangat cepat; dari yang semula hanya beberapa titik, kini meluas hingga merendam 143 RT dan memutus akses di 16 ruas jalan protokol utama. Dampaknya signifikan, urat nadi trDocansportasi ibu kota lumpuh akibat banyak kendaraan terjebak di jalur utama yang tidak lagi bisa ditembus.

Kondisi paling mengkhawatirkan terpantau di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Melansir keterangan resmi BPBD DKI Jakarta, ketinggian air di wilayah tersebut telah menyentuh 150 sentimeter. Operasi evakuasi besar-besaran pun terus dilakukan petugas gabungan menggunakan perahu karet untuk menyelamatkan warga yang terisolasi di dalam rumah. Hingga saat ini, laporan lapangan mencatat sedikitnya 387 jiwa telah mengungsi ke posko darurat karena hunian mereka tidak lagi layak ditinggali.

Pertanyaan besarnya adalah: sampai kapan kondisi ini akan bertahan? Proyeksi cuaca memperingatkan bahwa puncak musim hujan diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir Februari atau awal Maret 2026. Artinya, ancaman banjir masih akan menjadi risiko harian warga setidaknya untuk sebulan ke depan.

Krisis ini kembali menegaskan bahwa banjir Jakarta bukan sekadar masalah air kiriman, melainkan belum optimalnya sistem drainase kota dalam menampung curah hujan lokal yang ekstrem. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembenahan infrastruktur kita masih berkejaran dengan intensitas perubahan iklim dan penurunan muka tanah yang kian nyata.

Sudah saatnya kebijakan publik tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek seperti pengerahan pompa atau evakuasi darurat. Diperlukan keberanian untuk mengevaluasi total tata ruang dan mempercepat integrasi sistem kendali air secara menyeluruh. Selama hujan masih dianggap sebagai “kejutan” tahunan, banjir akan terus menjadi identitas pahit yang melekat pada wajah ibu kota.

Puteri Nazwa Layla, Mass Communication Student, Binus University.

OPINI

Hidup Terasa Mulia Dimulai dari Hormati Guru

GURUKU pahlawanku, guruku orangtua keduaku. Kata itu pengingat peristiwa yang pernah aku alami tahun 1990 sampai 2000an, ketika dunia pendidikan masih tegak lurus dengan adab dan etika. Hubungan guru, siswa, dan orang tua masih dijiwai oleh rasa hormat. Jauh berbeda dari sekarang.

Suatu siang, aku pulang sekolah dengan wajah kusam. Saat mau masuk rumah, bertemu Papa sedang menjahit di mesin jahit.

“Pa, aku dipukul guru. Pa, rambut aku dipotong guru,” aku sambil menangis.

Sejenak Papa berhenti, matanya sedikit melotot seolah mencari jawaban. Tanpa menunjukkan kemarahan, hanya bertanya tanpa tahu kesalahanku, “Pakai apa dia pukul?”

“Pakai mistar, Pa,” jawabku. Papa kemudian berdiri.

Aku pikir Papa pasti membela diriku dan besok akan datang ke sekolah. Tanpa banyak bicara, Papa langsung mengambil mistar di dekatnya, membuat hatiku bertanya.

Bukan membela aku sebagai anak dari darah dagingnya, justru memukul lebih keras dari guruku. Lalu mengambil gunting membotaki rambut. Aku menyesal sudah memberitahunya. Ternyata jauh lebih menyakitkan.

Peristiwa itu terpatri dalam ingatan hingga sekarang. Setelah puluhan tahun berlalu dan aku telah memiliki keluarga sendiri. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai kenangan indah

Seorang guru tak akan mau mengambil tindakan seperti memukul atau memotong rambut muridnya jika bukan karena murid tersebut telah melanggar aturan dengan sengaja dan mengabaikan peringatan.

Istilah guru sebagai orang tua kedua bukan sekadar omong kosong. Mereka tak hanya memberi ilmu pengetahuan dari buku pelajaran, tapi juga membentuk adab, etika, dan kedisiplinan, menjadi pondasi bagi masa depan.

Lihatlah sekeliling kita yang sekarang menjadi pegawai sukses di berbagai perusahaan, tentara menjaga keutuhan negara, anggota polisi yang melindungi keamanan masyarakat, dokter serta insinyur.

Semua itu karena siapa? kalau bukan karena otak dan hati diasah dengan penuh kesabaran oleh para bapak dan ibu guru yang tak pernah mengenal lelah.

Bapak dan ibu kita di rumah memang mencintai sepenuh hati. Tapi mereka tak akan mungkin mampu mengajarkan semua dibutuhkan untuk menghadapi dunia luar, mulai dari kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, hingga nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati terhadap sesama.

Asal tahu saja, menjadi guru tak segampang dibayangkan. Mereka datang ke sekolah sejak jam 7 pagi bahkan lebih awal, hanya untuk mempersiapkan materi pembelajaran. Terkadang harus mengoreksi tugas dan ujian, pulang pun malam.

Waktu berharga dihabiskan bukan untuk anak di rumah. Melainkan untuk anak-anak orang yang baru dikenal.

Harapan mereka sama persis dengan harapan bapak dan ibu di rumah, agar tumbuh menjadi orang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan negara.

Ketika menjadi orang dihormati, gubernur sekalipun, dia tak akan pernah meminta sedikit pun imbalan. Dia juga tak akan pernah mengingatkan tentang apa yang telah diajarkan.

Namun, perbedaan zaman sekarang terasa jauh berbeda. Aku tak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi aku sebut saja sebagai “untul-untul” atau sakit kepala.

Begitu bodoh jika orangtua melihat anaknya mendapat hukuman maupun teguran dari guru, otak mereka langsung bereaksi kotor tanpa mengetahui kesalahan sebenarnya.

Ada lagi, menjadikan guru sebagai musuh dengan melaporkan ke aparat penegak hukum. Lebih parah, ada murid keroyok gurunya.

“Kalau kau benar-benar mampu mengajarkan semua hal yang dibutuhkan anakmu sendiri, mulai dari matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, hingga kedisiplinan dan nilai-nilai hidup, sebaiknya kau ajarkan saja anakmu di rumah.”

Jasa guru tak bisa digantikan. Coba bayangkan ketika guru hanya fokus pada mata pelajaran saja, tanpa ada sentuhan kasih sayang. Pasti ilmu diberikan terasa hampa.

Untuk seluruh guru yang membaca tulisan ini, tetap kobarkan tugas muliamu. Jangan lelah untuk mencetak generasi penerus bangsa. Hanya Allah SWT, Tuhan Maha Esa, yang mampu membalas semua kebaikan dan pengorbanan kalian. Hai para murid-murid, cintailah gurumu!

*warga Provinsi Jambi

OPINI

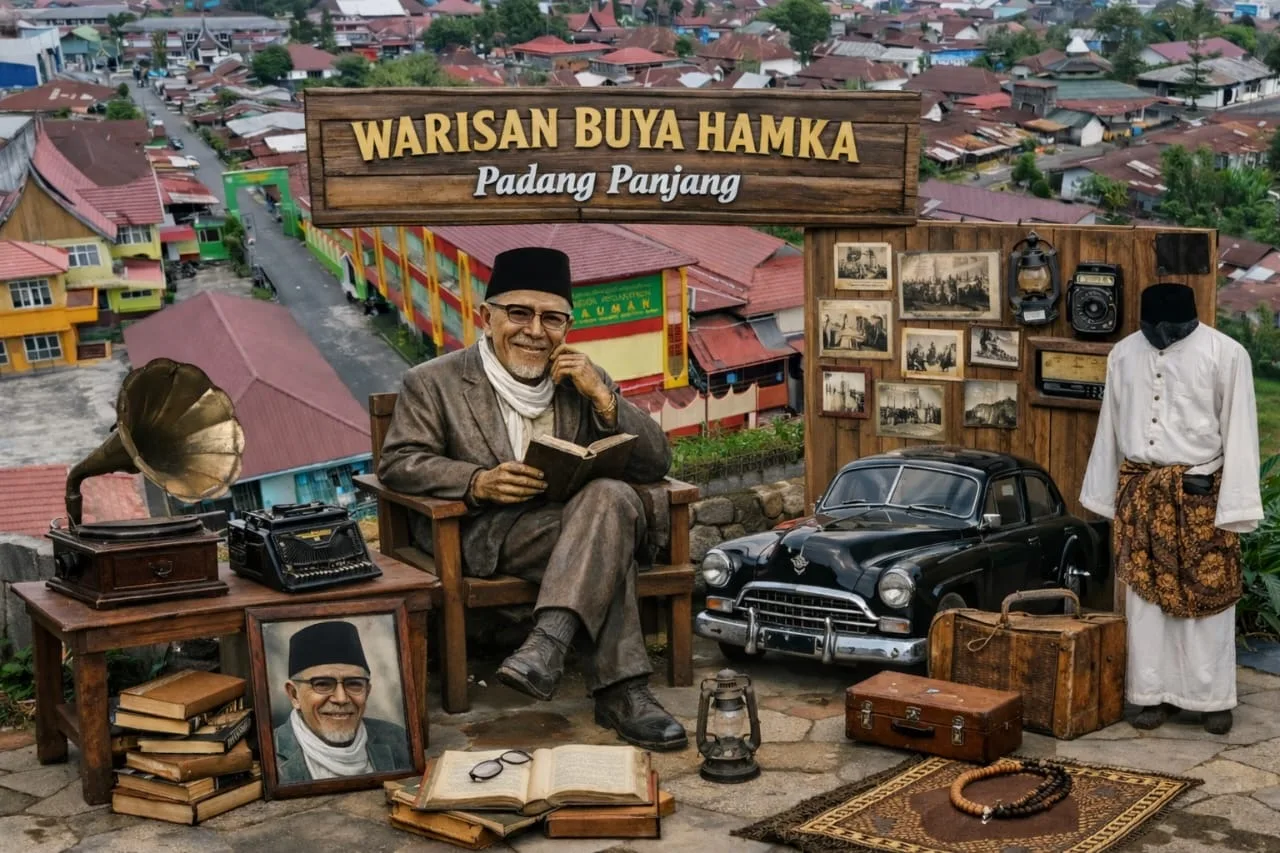

Warisan Buya Hamka di Padang Panjang: Ketika Seorang Penulis Besar Menjadi “Arsitek Jiwa” Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang

DI BALIK gegap gempita modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, tersembunyi sebuah permata warisan intelektual yang terpatri dalam dinding-dinding sederhana di Kota Serambi Mekkah, Padang Panjang. Di sinilah, Buya Hamka—seorang sastrawan, ulama, dan pemikir besar—tidak hanya meninggalkan jejak berupa karya tulis, melainkan juga menyelami peran fundamental sebagai mudir (direktur) pertama sekaligus “arsitek jiwa” bagi para santri di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang.

Padang Panjang di awal abad ke-20 adalah kota pendidikan yang dinamis, tempat pergumulan ide-ide keislaman modern dan tradisi Minangkabau berpadu. Pada tahun 1927, benih pendidikan modern itu ditanam dengan berdirinya Tabligh School di pusat kota Padang Panjang—sebuah sekolah yang menjadi cikal bakal pesantren. Sekolah ini didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Padang Panjang sebagai respons terhadap kebutuhan kaderisasi dan dakwah yang sistematis.

Keberadaan sekolah ini memiliki latar geografis yang unik dan historis: ia berdiri di atas lahan yang merupakan lokasi Hotel Merapi di Padang Panjang, sebuah properti yang pada masa itu dimiliki oleh Johanes Paulus Stephanus Rox, seorang tokoh masyarakat. Fakta ini mengungkap dinamika sosial menarik di Padang Panjang masa kolonial, di mana terdapat interaksi dan kemungkinan bentuk dukungan lintas komunitas terhadap pendidikan Islam. Tabligh School inilah yang menjadi embrio dan fondasi fisik awal bagi berdirinya Pesantren Kauman Muhammadiyah.

Kembalinya Hamka ke kota ini pada 1950-an bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah panggilan untuk membentuk institusi yang sudah berdiri puluhan tahun itu. Saat itu, Tabligh School telah melalui perjalanan panjang sejak didirikan pada 1927. Atas kepercayaan dan kebutuhan untuk mentransformasi serta memperkuat visi lembaga, Hamka kembali menjadi pengajar di lembaga ini. Peran ini menempatkannya bukan hanya sebagai figur pengajar, tetapi sebagai pengarah utama visi, kurikulum, dan karakter lembaga yang telah memiliki sejarah nyaris tiga dekade. Dari tangan dinginnyalah, warisan Tabligh School yang telah ada disempurnakan dan diperkaya dengan nilai-nilai yang lebih dalam, sehingga lembaga ini semakin kokoh sebagai pusat pendidikan yang integratif.

Sebagai pemimpin pertama dan “arsitek jiwa,” Hamka mengajarkan bahwa pendidikan agama bukanlah sekadar menghafal teks, melainkan proses memahami diri, masyarakat, dan Tuhan dengan pikiran yang jernih dan hati yang sensitif.

1. Sastra sebagai Jendela Hikmah: Sebagai mudir, Hamka mengintegrasikan kecintaannya pada sastra ke dalam atmosfer pesantren. Ia kerap membawakan kisah-kisah sastra—dari karya sendiri seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijck hingga hikayat klasik—sebagai cermin untuk merefleksikan nilai akhlak, cinta, dan keadilan. Para santri diajak berdialog dengan kompleksitas kehidupan manusia, jauh dari doktrin yang kaku.

2. Tafsir Al-Azhar di Ranah Minang: Pemikiran tafsirnya yang monumental, *Tafsir Al-Azhar*, juga lahir dan diujikan dalam interaksinya dengan dunia pesantren. Gaya penafsirannya yang kontekstual, merangkum sastra, sejarah, dan filsafat, tercermin dalam cara ia membentuk kurikulum dan membuka nalar kritis santri terhadap Al-Qur’an.

3. Keteladanan Kepemimpinan yang Membumi: Sebagai seorang mudir, Hamka hidup sederhana di tengah santri. Ia tidak memimpin dari balik meja, tetapi mengobrol di serambi, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan nasihat yang menyentuh langsung persoalan jiwa. Ia menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin pendidikan terletak pada kedekatannya dan keteladanannya langsung di tengah murid-muridnya.

Pengaruh Hamka sebagai mudir pertama di Pesantren Kauman Muhammadiyah tidak berhenti pada masa hidupnya. Jejak kepemimpinannya, yang dibangun di atas fondasi sejarah lembaga sejak 1927 di lahan yang bersejarah itu, terus mengalir dalam:

- Semangat Literasi yang Kuat: Pesantren ini melahirkan santri-santri yang mencintai buku dan menulis, mengikuti tradisi sang guru besar dan mudir pertamanya.

- Pemikiran Islam yang Terbuka dan Moderat: Corak Islam yang diajarkan Hamka—yang menolak ekstremisme, menghargai budaya lokal, dan aktif dalam pembangunan bangsa—tetap menjadi fondasi pendidikan di pesantren ini, berakar dari visi yang ia tetapkan sejak awal.

- Spirit Inklusivitas dan Dialog: Lokasi awal sekolah di lahan milik non-Muslim mencerminkan semangat hubungan sosial yang baik, dan Hamka sebagai mudir mengembangkan ini menjadi pendidikan Islam yang percaya diri, terbuka, dan mampu berdialog dengan realitas sosial yang majemuk.

Di era dimana pendidikan yang sering terjebak pada orientasi material dan sertifikasi, warisan Hamka di Padang Panjang mengingatkan kita akan esensi pendidikan sebagai proses memanusiakan. Perannya sebagai mudir pertama dan “arsitek jiwa” menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan sejati adalah yang membangun pondasi institusi sekaligus bangunan karakter, akal, dan hati yang kokoh.

Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, dengan sejarah panjangnya yang bermula dari Tabligh School pada 1927 di atas lahan Hotel Merapi, dan kemudian dipimpin serta dibentuk oleh seorang Hamka, bukan hanya bagian dari memori masa lalu. Ia adalah monumen hidup yang membuktikan bahwa karya terbesar seorang penulis, ulama, dan pemimpin adalah lembaga dan manusia-manusia yang dibentuknya: generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu merawat warisan pemikiran dengan jiwa yang merdeka.

Sebagaimana Hamka pernah menulis, “Hidup ini bukan untuk mencari hidup, tapi untuk memberi arti hidup” Di Padang Panjang, sebagai mudir pertama yang meneruskan estafet lembaga sejak 1927 dari sebuah lahan yang menyimpan cerita inklusivitas, ia telah memberi arti dan bentuk yang lebih dalam—meletakkan batu pertama sebuah transformasi spiritual-intelektual dan menyentuh setiap jiwa yang diasuhnya, yang hingga hari ini terus menyala dalam cahaya ilmu dan kearifan.

*Tim Humas Pesantren Kauman Padang Panjang